В давние времена были необычайно популярны маскарады. Спрятав лицо, даже самая благопристойная дама могла позволить себе чрезвычайно смелые поступки. Порой они приводили к самым непредсказуемым последствиям... Именно такая встреча произошла зимой 1851 года в Петербурге на маскараде в Большом театре, когда писатель Алексей Константинович Толстой пленился голосом и разговором с загадочной маской...

«ЧУХОНСКИЙ СОЛДАТ В ЮБКЕ»

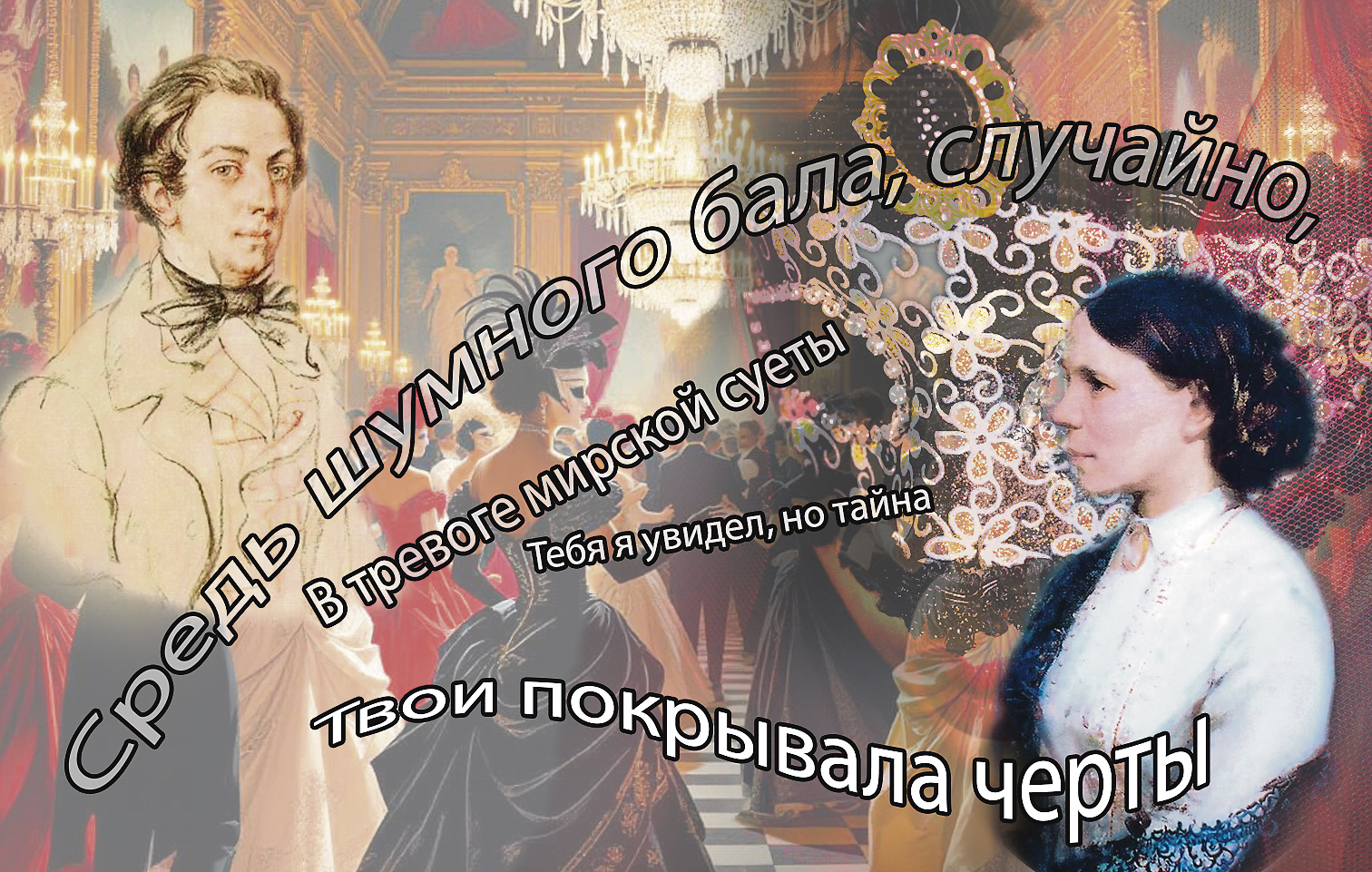

Таинственной незнакомке писатель посвятил стихотворение «Средь шумного бала...». Позже эти стихи будут вдохновлять композиторов и влюбленных. В них были такие строки: «Средь шумного бала, случайно, // В тревоге мирской суеты, // Тебя я увидел, но тайна // Твои покрывала черты...». Заканчивалось произведение так: «И грустно я так засыпаю, // И в грезах неведомых сплю... // Люблю ли тебя - я не знаю, // Но кажется мне, что люблю!».

Через несколько дней встреча с таинственной незнакомкой с бала состоялась в реальной жизни. «Посредником» этого знакомства был Иван Сергеевич Тургенев, который тоже был на том балу. Увидев свою героиню без маски, Алексей Толстой был, мягко говоря, разочарован внешним видом незнакомки: «Чухонский солдат в юбке». Барышня обладала крупными чертами лица, высоким лбом и тяжелой нижней челюстью. Тем не менее, Алексей Толстой был покорен. «Необычная, умная, обаятельная. Знает 14 языков», - восхищался он...

Таинственную незнакомку с бала звали Софья Андреевна Миллер, она была женой конногвардейского ротмистра.

Толстого предостерегали от близкого знакомства с Софьей Миллер. Рассказывали о ее прошлых похождениях, о том, что с мужем она живет раздельно, а с балов чуть ли не каждый раз уезжает с понравившимся ей мужчиной, причем делает это открыто. В значительной степени все это было правдой. В свое время Софья привлекла внимание князя Григория Вяземского. Их связь продлилась недолго и закончилась беременностью Софьи, однако жениться на бедной дворянке князь не захотел. Брат Софьи вызвал его на дуэль и погиб на ней...

После смерти брата Софья покинула родовое гнездо. Ее родители выдали ее замуж за офицера Льва Миллера, однако это не принесло счастья Софье. Супруги подолгу жили раздельно и мало общались.

Но все эти обстоятельства не остановили Алексея Толстого: Софья просто свела его с ума. Он часто ездил к ней в ее имение Смольково в нынешней Мордовии. Готов был бросить всю свою жизнь к ее ногам. Увы, она не испытывала ответных чувств. Пока писатель сочинял романтические стихи и писал ей письма, она продолжала крутить романы.

Во время поездки в Саратов у Софьи случился страстный роман с писателем Григоровичем. Когда об этом стало известно Толстому, он, бросив все, приехал в Смольково, чтобы потребовать объяснений. Софья спокойно, выслушав все его претензии, рассказала ему всю историю своей жизни. И тогда Алексей Толстой сменил свой гнев на нежность и окончательно убедился в своей уверенности, что он тот самый человек, который избавит свою возлюбленную от темного прошлого и подарит семейное счастье.

«ПРЕДЧУВСТВИЕ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ»

Когда слухи об отношениях между Алексеем Толстым и Софьей Миллер дошли до матери писателя, Анны Алексеевны, она потребовала от сына прекратить связь «с этой развратной, падшей женщиной». Надо сказать, что мать и прежде достаточно властно вмешивалась в личную жизнь сына. В свое время она не допустила его женитьбы на княжне Елене Мещерской, которая была очень достойной партией.

Еще в юношеском стихотворении, в 1832 году, Алексей Толстой сформулировал своё понимание любви:

«Я верю в чистую любовь

И в душ соединенье;

И мысли все, и жизнь, и кровь,

И каждой жилки бьенье

Отдам я с радостию той,

Которой образ милый

Меня любовию святой

Исполнит до могилы».

При появлении каждой новой романтической привязанности сына мать Алексея Толстого или категорически высказывала несогласие, или прибегала к различным манипуляциям: то необходимо было срочно отправиться за границу, то совершить неотложный визит к далеко живущим родственникам, то ссылалась на собственное недомогание, требующее постоянного присутствия сына...

Мать настроила всю родню против Софьи Миллер, но Алексей Толстой не пошел на поводу у Анны Алексеевны.

Вдохновленный своими чувствами, Толстой в октябре 1851 года пишет Софье Миллер: «...Бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далёкие-далёкие времена, когда мы знали друг друга ещё лучше и были ещё ближе, чем сейчас, а потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это — словно предвкушение или предчувствие будущей жизни».

Многие письма Толстого к Софье Андреевне не менее поэтичны, чем стихи, посвященные ей: «Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем Господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи её причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй её. Бери её, какая она есть, бери не вникая, я не могу дать тебе ничего лучшего, я дал тебе всё, что у меня было самого драгоценного, ничего лучшего у меня нет...».

Возможно, все бы так и закончилось, если бы не началась Крымская война. Алексей Толстой поступил добровольцем во вновь сформированный полк императорской фамилии в чине майора. Полк расположился под Одессой в местах, где раньше свирепствовал тиф. Началась эпидемия, которая унесла в могилу половину личного состава. Заболел и Алексей Толстой. Однажды, придя ненадолго в сознание, он увидел у своей постели Софью: узнав о его беде, она приехала ухаживать за ним.

По свидетельству двоюродного брата Толстого Льва Михайловича Жемчужникова, Софья Андреевна во время болезни писателя постоянно была рядом с ним. После выздоровления Толстой с Миллер совершили поездку по Крыму. Там родились стихи под заглавием «Крымские очерки». Одно из них, «Ты помнишь ли вечер, как море шумело...», или «Ветка акации», более всего представляет образ любимой им Софи...

«ВСЕ В ЭТОМ ДОМЕ ИЗЯЩНО, УДОБНО И ПРОСТО»

«Мой друг, пойми все, что заключено в этих словах: настал день, когда я нуждаюсь в тебе, чтобы просто иметь возможность жить», - писал Толстой Софье Миллер 25 октября 1856 года.

Браку препятствовал муж Софьи: он долго не давал развода. Только через двенадцать лет после знакомства они смогли узаконить свои отношения. Алексей Толстой и Софья Миллер обвенчались в апреле 1863 года в Дрездене, в греческой церкви.

Двумя годами ранее Толстой вышел в отставку. Он написал государю Александру II прошение об отставке с государственной службы: «Государь, служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу Отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением – мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен».

В соответствии с этим прошением, 28 сентября 1861 года Толстой был освобожден от службы и вышел в отставку с чином статского советника и с назначением в придворную должность егермейстера.

Толстой поселился в усадьбе Пустынька, что в нынешнем Тосненском районе Ленинградской области, лишь изредка наезжая в столицу. Писатель Иван Гончаров считал, что Пустынька вполне оправдывала свое название: покой здесь нарушался только по желанию хозяев, когда они приглашали гостей. Здесь часто гостили писатели и поэты, бывали великие князья Владимир Александрович и Николай Константинович.

Профессор Петербургского университета, писатель и цензор А.В.Никитенко, посетивший Пустыньку, отмечал: «Жена графа С.А., бывшая Бахметьева, оказалась одною из моих бывших учениц... Графиня – женщина очень умная, любезная и хорошо образованная. Все в этом доме изящно, удобно и просто».

Толстой, удалившись из столицы и от императорского дворца, действительно, испытывал творческий взлет. В этот период он создал драматическую поэму «Дон Жуан», напечатал роман «Князь Серебряный», начал работу над драматической трилогией («Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис»).

Детей у Алексея Толстого и Софьи Андреевны, увы, не было, и поэтому супруги взяли на воспитание племянников Софьи Андреевны.

«Кровь застывает в сердце, – писал ей Толстой через двадцать лет после «шумного бала», – при одной мысли, что я могу тебя потерять… Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной. Все вокруг лишь свет и счастье…». И в другом письме: «Если б у меня был Бог знает какой успех литературный, если бы мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа – быть с тобой, и держать твою руку, и видеть твое милое, доброе лицо».

Однако Софья Андреевна не была создана для спокойной жизни, и только благодарность к писателю удерживала ее от новых романов. Толстой признавался ей: «Ты мое единственное сокровище на земле». В письме к Софье Андреевне Толстой написал однажды: «я мог бы сделать что-нибудь хорошее, – лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, – и теперь я его нашел… это ты».

Софья Андреевна стала не только «артистическим эхом» Алексея Толстого, но и его строгим критиком. Она не считала нужным скрывать от него, что ставит Тургенева, как писателя, намного выше. Это очень огорчало и расстраивало Толстого и отражалось на его здоровье. Тем более, что оно и так оставляло желать лучшего. Писателя мучили головные боли, астма, невралгия.

Врачи посоветовали снимать боли морфином. Софья уговаривала супруга остановиться, не раз просила быть осторожным и не повышать дозировку. Но он ее не слушал и только отшучивался: «Вечный сон не страшнее постоянной головной боли».

«ТАСКАТЬ В КАМИН ПАЧКИ ПИСЕМ»

28 августа 1875 года Алексея Толстого не стало. Он скончался в имении Красный Рог, что в нынешней Брянской области. Писателя похронили в фамильном склепе близ местной Успенской церкви.

После смерти мужа Софья Андреевна осталась верной себе: тайну о своем прошлом и о своей любви она не захотела делить ни с кем. Она сожгла все собственные письма, а из оставленных писем Алексея Константиновича вырезала отдельные строчки и фамилии. Об этом свидетельствует письмо друга семьи Толстого, философа Владимира Соловьева к племяннику Софьи Андреевны князю Дмитрию Николаевичу Цертелеву.

В письме от 20 июля 1893 года шла речь об издании писем Алексея Толстого: «Относительно писем, присланных к Софии Андреевне, выбор был её дело, и она его в значительной степени исполнила. Сколько раз мне самому приходилось быть при этом исполнительным орудием — таскать в камин пачки писем, и тут же графиня откладывала другие и вырезала из них ножницами кусочки, говоря, что эти письма нужно напечатать, но необходимо уничтожить некоторые собственные имена. Такие письма с вырезанными именами я не могу считать случайно сохранившимися: очевидно, они были прямо предназначены для печати самою графинею»...

Похоронив мужа, Софья Андреевна переехала в Петербург, где стала устраивать литературные салоны. На одном из таких вечеров она познакомилась с Ф.М.Достоевским. Мнение современников о Софье Андреевне подытожила дочь Достоевского Любовь Федоровна: «Графиня относилась к числу тех женщин-вдохновительниц, которые, не будучи сами творческими натурами, умеют, однако, внушать писателям прекрасные замыслы»...

Софья Андреевна пережила мужа на два десятка лет. Путешествуя по Европе в 1895 году, она тяжело заболела и скончалась. Произошло это в Лиссабоне. После трудного пути на родину она, по ее завещанию, была упокоена в имении Красный Рог рядом с мужем.

Усадебный дом в Красном Роге сгорел во время Великой Отечественной войны и впоследствии был восстановлен заново, в нем сегодня располагается экспозиция единственного в России музея Алексея Толстого. Недалеко от главного дома располагается подлинный флигель, где останавливались гости усадьбы. В нескольких минутах ходьбы от парка находится уникальная деревянная церковь, построенная в 1777 году, и усыпальница, в которой покоится прах Алексея Толстого и его супруги Софьи Андреевны.